La Academia de Bellas Artes de San Fernando viene mostrando en pequeñas exposiciones «de gabinete» los fondos de su valioso tesoro fotográfico. Esta temporada es el turno de Ricard Terré, que añade fotografías de la colección de Pedro Melero y Marisa Llorente.

La obra de Terré abarca desde la España de los años cincuenta y sesenta a los de la transición política y los primeros del 2000, itinerario del propio fotógrafo, quien inició una etapa muy fructífera entre 1955 y 1969 a la que siguió más de una década de silencio hasta que, en 1982 ya jubilado, volvió a la fotografía para inmortalizar una España que había mudado su sociedad y sus costumbres pero no su duende.

Fue a partir de este momento cuando su obra fue descubierta por los especialistas y reconocida internacionalmente, hasta el punto de que el MoMA de Nueva York alberga en sus colecciones algunas de sus fotografías.

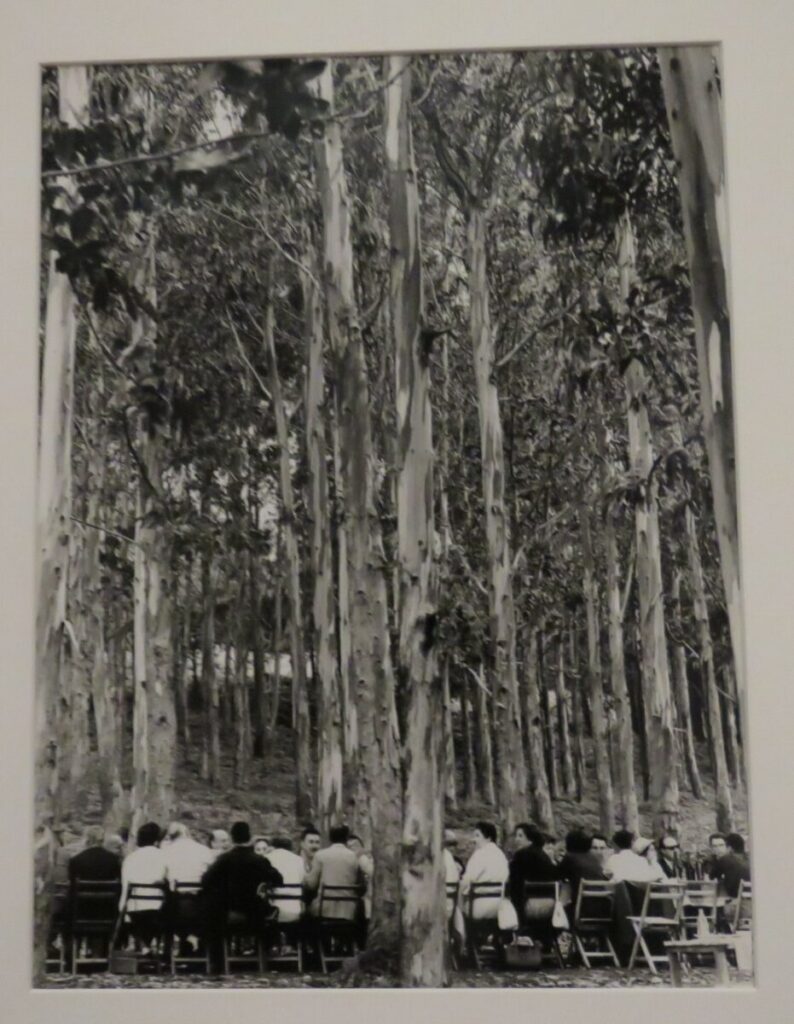

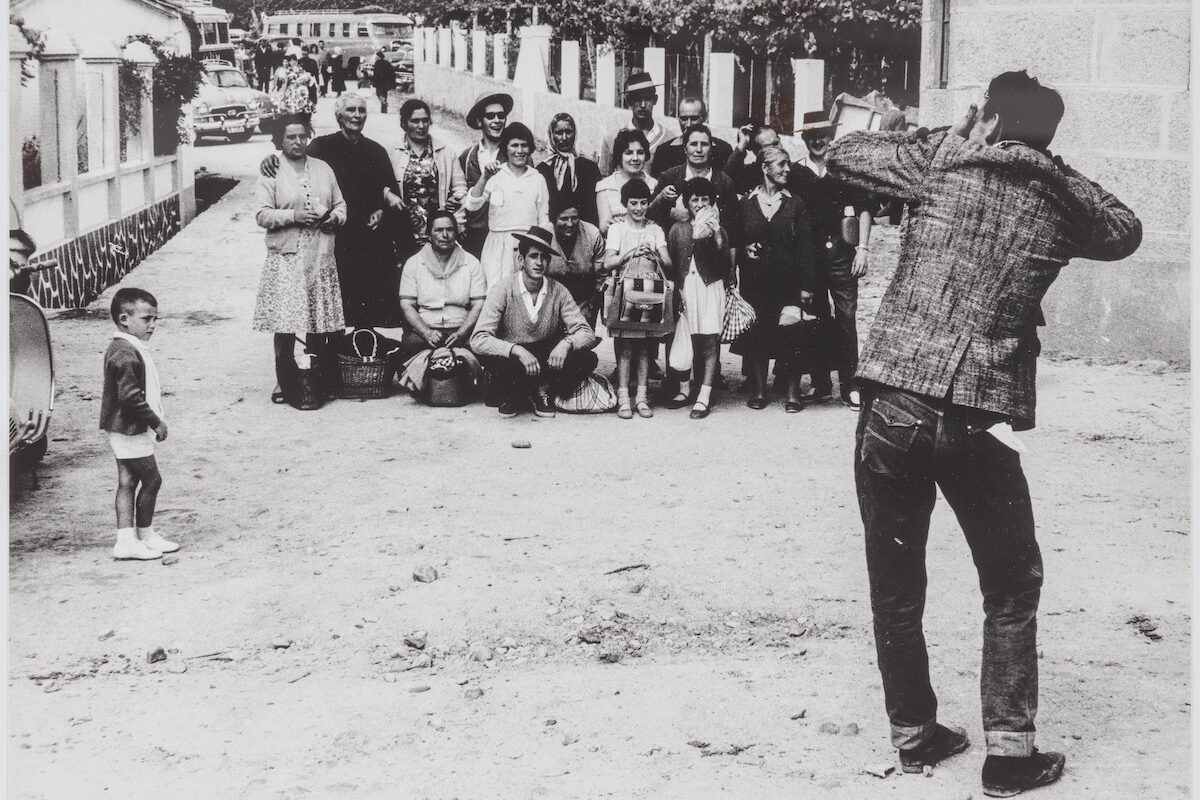

Cartier-Bresson fue uno de los mejores admiradores de la obra de Terré, tal vez porque las fotografías del español remiten a ese «instante decisivo» tan importante para el fotógrafo francés.

La vida y la muerte

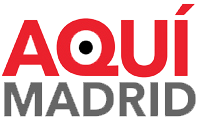

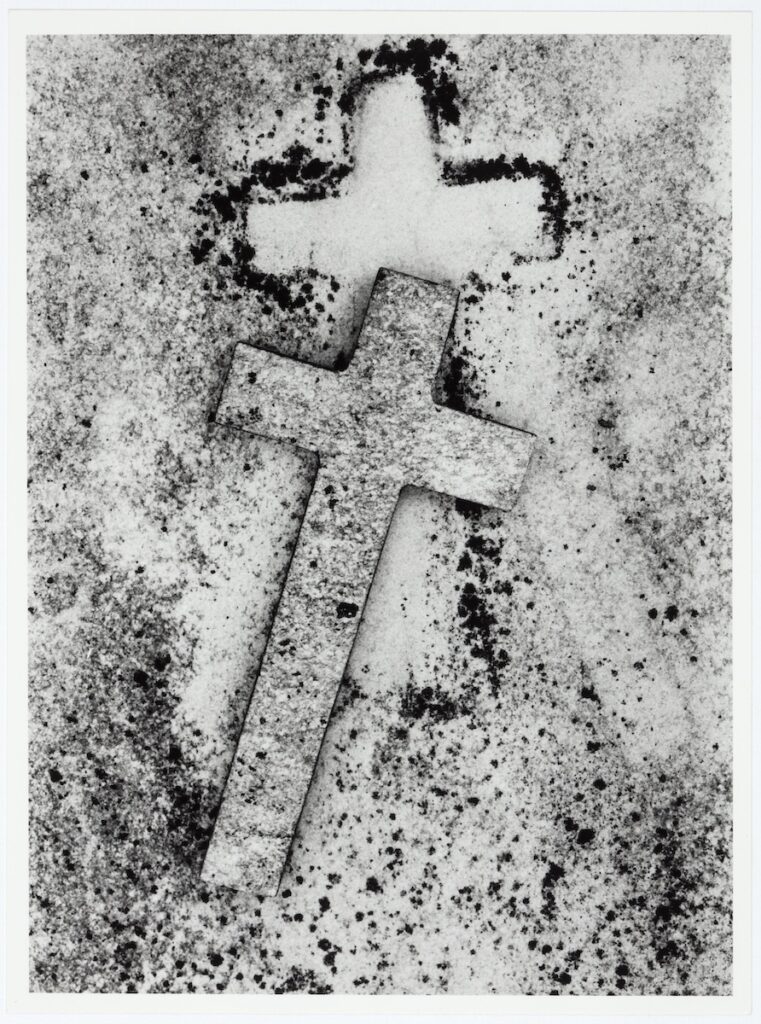

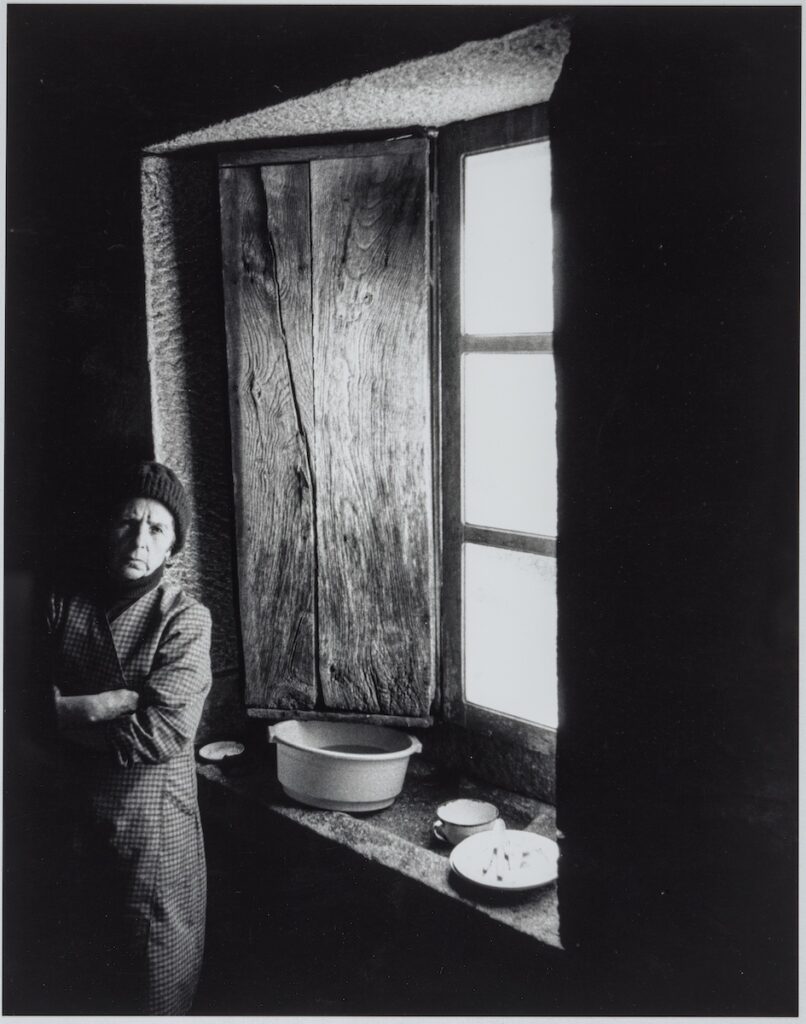

Esta exposición de Terré incluye fotografías de los temas que obsesionaron al fotógrafo: los ciclos de la vida (infancia, juventud, vejez), las peregrinaciones, los rituales y las fiestas religiosas y paganas, desde la Semana Santa al Carnaval, y sobre todo una visión perturbadora de la muerte, a la que dedicó tal vez la mejor parte de su obra, temas todos ellos que se sugieren en la niña bizca de «El ángel caído».

Especialmente conmovedora es la serie que dedicó a los niños discapacitados del centro de educación especial de San Francisco de Vigo. Por lo demás, cruces, figuras religiosas, exvotos y cementerios ocupan una buena parte de sus obsesiones. Y sus escenas de calle, tomadas al azar, son de las mejores de la fotografía española.

A todos esos espacios se acerca a través de gentes anónimas que representan en cada imagen aspectos irrepetibles de los temas que aborda. El acercamiento lo rhace con una gran sensibilidad hacia las personas y los paisajes, los objetos y las naturalezas muertas, donde las reacciones de los rostros y las huellas del tiempo se manifiestan con más fuerza y se perciben con mayor realismo. Siempre en blanco y negro y siempre con encuadres precisos y contrastes acentuados.

La fotografía de Ricard Terré represente una visión original y distinta a la de otros autores que trataron los mismos temas en los mismos años en los que el fotógrafo recorría las geografías española y portuguesa.

Un profesional aficionado

Ricard Terré fue uno de los pioneros de la fotografía social durante la posguerra desde las páginas de la revista Afal, editada en Almería, de cuyo comité de dirección formó parte y donde conoció a Ramón Masats y Xavier Miserachs siguiendo la estela de Francesc Català-Roca. Durante aquellos años se dedicó a la fotografía como aficionado, sin abandonar su trabajo en una empresa de patentes.

Había entrado en la fotografía desde el mundo del dibujo y la pintura al óleo, una mirada artística que nunca abandonó y que impregna toda su obra documental. Fue uno de los mejores protagonistas de la «Renovación fotográfica» que comenzaba a registrarse en el panorama español después de una etapa de salonismo y propaganda.

Aunque nació en Sant Boi del Llobregat en 1928, sintió desde siempre una profunda atracción por Galicia y en 1959 se instaló en Vigo, donde vivió hasta su muerte en 2009. Su hija Laura escribió que en Galicia encontró «un territorio riquísimo para la observación de la vida, un paraíso casi virgen y auténticamente rural que en el segundo periodo de su carrera aprovechó para desarrollar series constantes: las romerías ancestrales de Santa María de Ribarteme y Pobra do Caramiñal, las fiestas paganas de Cobres y del monte Tecla y las procesiones de Semana Santa…».