Hubo un tiempo en que llegaba a ver tres a cuatro películas por día en los festivales y hacía decenas de entrevistas además de las crónicas en la radio y de las charlas de «Desayunos horizontes». Eso era antes… en todos esos años que van desde mi primer festival en 1979 hasta el 2020 en que llegó la pandemia y por mi parte una larga ausencia hasta el año pasado.

En esta 73 edición de Zinemaldia Donostia había programado, como es obligación para los acreditados, un total de veintidós sesiones. La oferta es tan enorme hoy en Zinemaldia que cada cual se hace su propio festival a su medida y a sus gustos.

Por suerte o buena intuición he visto todas las premiadas en esta edición, y salvo un par de excepciones figuran sin duda entre lo mejor de esa competición. De lo que vi al margen de la competición les hablaré en otra crónica.

Empezaré pues con lo que más me gustó en la competición oficial.

Sin lugar a dudas mi voto y mi ovación van para el cineasta tan catalán como universal José Luis Guerin, quien tras una larga ausencia ha vuelto a Donosti con su película «Historias del buen valle».

Veinticinco años después de «En construcción» (2001) premio Fipresci regresa con una película que tiene mucho en común con aquella, pero que es al mismo tiempo un compendio de las preocupaciones temáticas de su filmografía, como por ejemplo «Inesfree» o «Tren de sombras».

«Historias del buen valle» es una película que nos habla de Vallbona, una barriada popular en el valle del Besos, junto al canal del Rec en Barcelona, en esa frontera difícil de definir entre la investigación documental y la ficción, que caracteriza la breve y brillante filmografía de Guerin.

En una zona montañosa donde se practicaba antaño la agricultura, en donde con el tiempo se fueron instalando gentes venidas del sur, toda una población inmigrante variopinta y de orígenes muy diversos. Una barriada popular rodeada de autopistas y de vías férreas que es hoy objeto de proyectos urbanísticos y de especulación inmobiliaria que ponen en tela de juicio la existencia de ese microcosmos ecológico y marginal.

Pero lo que interesa a José Luis Guerin a partir de esa investigación documental y documentada es el encuentro con los seres humanos que habitan el lugar, y con los que emprendió dos largos años de trabajo cinematográfico para restituir la memoria de la gente y del lugar.

Es por eso que prefiere decir que es un «work in progress de José Luis Guerin» en lugar de «una película de» o «dirigida por». Una vez más el cine de Guerin se construye o se teje mientras se va poniendo el jersey, sin guion previo, gran desafío para sus productores, alternando rodaje y montaje a medida que los encuentros con sus personajes le van dando pistas para lograr magníficas imágenes de cine, en las que no falta nunca ni acción, ni emoción.

Samuel Fuller decía que el cine es «acción y emoción», y Guerin demuestra que a través del mal llamado género documental se puede obtener ese mismo resultado que el espectador espera de la ficción.

Empapado de cinefilia y de cultura cinematográfica, Guerin combina en su modo de trabajo la puesta en situación con la puesta en escena, los diálogos están siempre improvisados, pero sus encuadres están siempre trabajados y exigen a veces una repetición para obtener el resultado deseado.

Con una sola cámara y un único punto de vista, cuestión de ética salvo rara excepción que viene a confirmar la regla, Guerin va captando momentos que son verdaderas revelaciones y va tejiendo el guion de su película burla burlando.

Mediante un esmerado trabajo de casting con la gente del lugar logra una película con verdaderos personajes naturales, cuyos diálogos abordan todos los temas que atraviesa nuestra sociedad: la inmigración, el racismo, la especulación inmobiliaria, la ecología, el lenguaje con las plantas, el desarraigo de la gente y de los árboles trasplantados, las banderas palestinas en los balcones, los desahucios, el miedo a la muerte, nostalgia de lo que fue el barrio y lo que queda hoy, la sexualidad, el amor, los sueños, vivencias y pesadillas de unos y otros, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Fragmentos de vida captados provocando el azar, en lo que Guerin denomina «un pacto con el azar».

Vallbona y sus gentes filmadas con luces y sombras en su cotidianeidad, sus bailes, sus canciones flamencas o portuguesas, como también esa balada country «El valle del rio rojo» que nos lleva al universo del western.

Pero asi mismo diálogos que alternan con silencios y música adicional para ilustrar las vivencias de esa comunidad repleta de tolerancia en donde cohabitan inmigrantes de todos los orígenes: marroquíes con gitanos, portugueses con rusos y ucranios, gallegos con africanos de Guinea Ecuatorial o con latinoamericanos de. República Dominicana.

Una bocanada de sana utopía en este mundo atroz capaz de contemplar con indiferencia genocidios e infanticidios en la martirizada Palestina.

Vallbona ¿Un mundo en vías de extinción o bien una chispa de esperanza observada por la afectuosa mirada de un cineasta de los mejores, aquellos que te invitan a reflexionar sin darte la respuesta?

Guerin da la palabra a los que Fanon llamaba «condenados de la tierra» en esa barriada tan lejos y tan cerca de Barcelona.

Un anciano que ve Valbona como una película del oeste, dos guineanas que sueñan con su playa en Embonda, una niña que no comprende por qué está prohibido bañarse en el río y estar en el agua, una joven «morita» que resume bien la esencia del peor racismo, una niña que querría ser una margarita blanca el día que se muera, las plantas, las flores y las semillas como el ciclo entre la vida y la muerte.

«Historias del buen valle» es todo eso y mucho más, una verdadera lección de cine y de generosa humanidad.

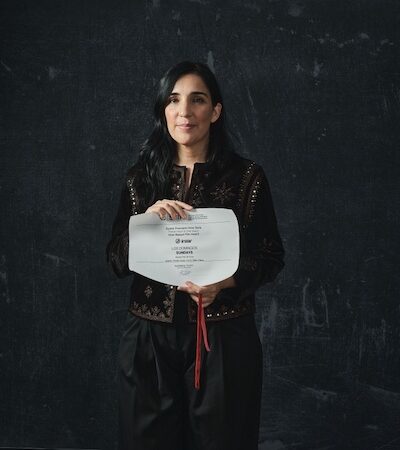

En esa competición oficial quiero destacar en segundo lugar la indudable calidad de «Los domingos» de Alauda Ruiz de Azua, quien aborda con inteligencia y sensibilidad el tema de la educación religiosa de las chicas españolas en los colegios de monjas.

Un microcosmos social en el que la «fe en Dios» de una adolescente que desea ser monja de clausura se va a enfrentar con la incomprensión de su padre y la mirada crítica de su tía laica y atea convencida.

Ruiz de Azua logra un ajustado casting que va de la joven Blanca Soroa a las veteranas Patricia López Arnaiz y Nagore Aranburu.

Señalemos que Aranburu, estrella del cine vasco (inolvidable intérprete de «Loreak» (2014) y de «Querer» 2025) estaba presente en este festival en cuatro películas seleccionadas.

Con buen pulso sabe evitar Ruiz de Azua todo maniqueísmo en esa radiografía de una familia católica de clase media, en la que las consideraciones morales y económicas están presentes también en el conflicto familiar que va a provocar la sorpresiva vocación religiosa de la adolescente.

No me sorprende pues, aunque no sería mi opción, que el jurado internacional le haya otorgado la concha de oro a la mejor película del festival, celebrando el talento de esta joven cineasta vasca que tiene en su haber la realización de la brillante serie «Querer» y que firmó su opera prima en 2022 con la premiada «Cinco lobitos».

Ese mismo jurado presidido por el director español Juan Antonio Bayona ha salvado su honor otorgando una mención especial a «Historia del buen valle» de José Luis Guerin, una obra, dijo Bayona, «que dirige su mirada hacia rostros y paisajes pocas veces filmados».

Destacable también me parece la película belga «Six jours ce printemps la» (seis días en esa primavera) de Joachim Lafosse, una joven madre en proceso de divorcio y sus dos hijos van a pasar seis días de vacaciones con su amigo, pero al fallarle los planes, terminan yendo a la lujosa mansión del abuelo en la costa azul, a la que tienen prohibido el acceso por decisión judicial.

A partir de ese relato intimista o sentimental, Lafosse construye una interesante e inquietante intriga de una violación de domicilio agravada por la connotación racista en torno al personaje de esa mujer de color. Lafosse se ha alzado en el Palmarés con el premio a la mejor dirección y al mejor guion.

Los premios de interpretación han ido a parar ex aequo al actor vasco José Ramon Soroiz y a la actriz china Zhao Xiao Hong.

Soroiz en «Maspalomas», la película de Aitor Arregui y José Mari Goenaga interpreta con brío a un homosexual de 76 años que sufre un ataque cerebral y es internado en un centro de rehabilitación.

Un relato que trata el tema de la salida del armario de un viejo homosexual en conflicto con su hija, un papel en el que encontramos de nuevo a la excelente Nagore Aranburu.

La película china «Jianyu laide mama» de Quin Xiayou, que relata al parecer una historia real acaecida a la propia actriz, me ha parecido una irritante versión edulcorada y melodramática del totalitarismo chino y de su sistema penitenciario. Los títulos de crédito anuncian que Zhao Xiao Hong interpreta su propio personaje.

El premio a la mejor fotografía es para Pau Steve por «Los tigres» un thriller ambientado en el mundo submarino de los buzos que trabajan para una compañía petrolera. Una película dirigida por Alberto Rodríguez. Un guion previsible y sin mayor relieve interpretado por Antonio de la Torre y Barbara Lennie.

Un premio para la mejor actriz de reparto ha sido para la argentina Camila Plaate por su papel en «Belén» el caso de una joven falsamente acusada de aborto ilegal, que fue el detonador en Argentina de la movilización de las mujeres por la legalización del aborto. En efecto su interpretación es más relevante que la de Dolores Fonci, quien dirige y actúa en la película en el papel protagónico de la abogada que la defendió. El guion y la realización a pesar de sus encomiables intenciones dejan bastante que desear.

En competición quiero destacar así mismo «Franz», de la franca polaca Agnieszka Holland, que aunque se va de vacío en los premios se trata de una arriesgada y original apuesta de kafkiano biopic sobre ese legendario escritor que ha marcado con su obra la literatura universal.