En la historia de América Latina, un sinnúmero de conflictos se han venido produciendo y, pesar del tiempo transcurrido, no pocos continúan sin resolverse.

Muchos hablan de la «problemática de la región», pero un problema nos presenta una dificultad que necesita solución, mientras el conflicto nos revela intereses, ideas o necesidades opuestas entre dos o más partes, por eso la solución es más difícil.

Analizar los conflictos de Latinoamérica desde una perspectiva histórica es complejo, y más allá de considerar la influencia europea e historia con la región, demanda examinar el papel de los Estados Unidos con sus vecinos desde el Siglo diecinueve.

Hoy Estados Unidos no puede pretender ser el faro de la democracia, por más gestos, poses o discursos, pues, Donald Trump burló a la justicia de su país, luego fue reelecto, y horada sistemáticamente a las instituciones de la democracia (dentro y fuera).

Y frente a la impotencia de la justicia estadounidense, Brasil dio el ejemplo: el golpista Jair Bolsonaro fue condenado a veintisiete años de prisión por haber atentado contra la democracia.

Con la doctrina Monroe, Estados Unidos consideró que su patio trasero eran los países del Caribe y Latinoamérica, e implementó una política exterior que en su esencia no ha tenido mayores variantes, como sus intervenciones militares en países de Centroamérica o su decidido apoyo a las dictaduras militares de la Operación Cóndor (Guerra Fría), entre otros actos arbitrarios, que siempre buscó legitimar invocando valores universales y asumiendo el papel de líder de la defensa del «mundo libre» y la democracia.

Theodore Roosevelt fue el impulsor de la «teoría del gran garrote» en política exterior, inspirada en un dicho africano: «Habla suavemente y lleva un gran garrote; llegarás lejos». Ahora bien, Trump nos retrotrae al Siglo diecinueve, recupera la ambición imperial de los Estados Unidos por el interés de comerciar en favor de su país y de sus intereses personales.

Es innegable su habilidad para negociar ejerciendo presión o extorsionando al otro, y sus valores son los valores económicos, como sus principios los de cualquier imperialismo. Pretende un nuevo orden mundial con el poder absoluto de su país, donde se ve a sí mismo como el emperador.

En estos días turbulentos, el presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó a Nicolás Maduro de robar las elecciones de su patria; Maduro ha cerrado la embajada de Venezuela en Oslo por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado (que reclamaba para sí Trump), cuando en realidad el ejecutivo de Noruega no decide el otorgamiento del premio; Trump le dio vía libre a la CIA para operaciones encubiertas en Venezuela por acusarla de introducir el narcotráfico en su país… Es evidente que Venezuela, con Nicaragua y Cuba, distantes de la democracia y de las necesidades de sus pueblos, forman un frente común, con ayuda de algunos países ajenos a la región. Y Trump (hijo de inmigrantes), ha dicho que su país no debería recibir inmigrantes de «países de mierda», y que allí no debería hablarse un «idioma de mierda» (español).

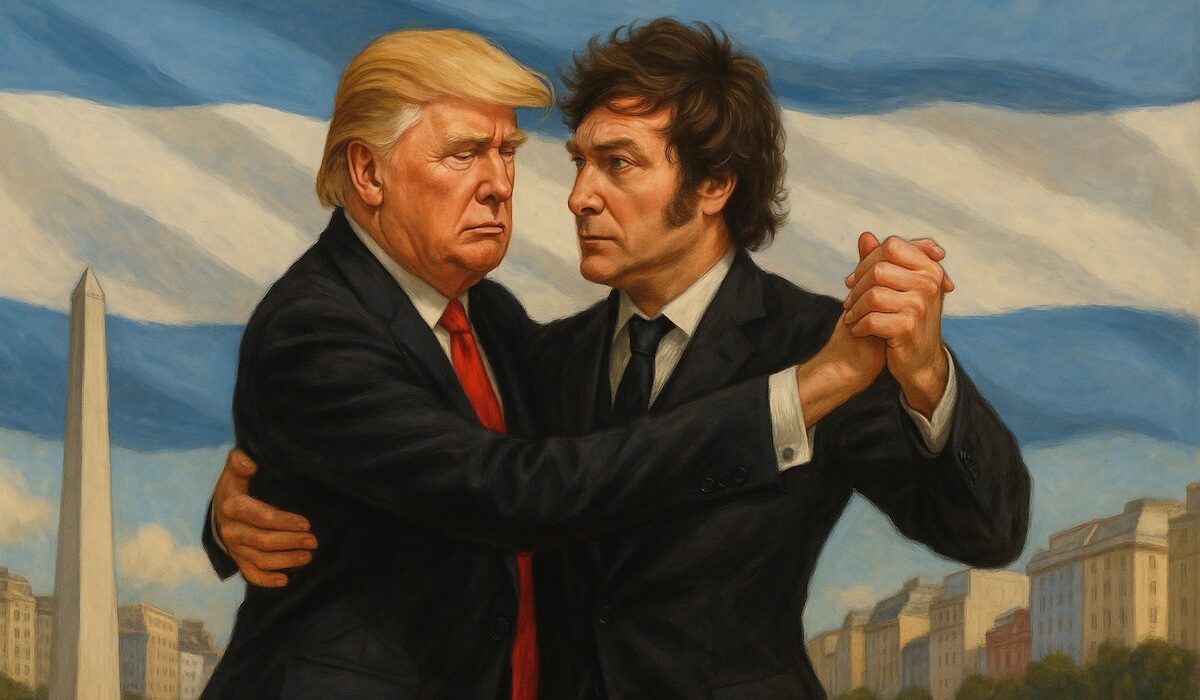

En fin, la opinión pública argentina, ha sido tradicionalmente la más opositora de los Estados Unidos en toda Latinoamérica, sentimiento hoy muy exacerbado. Javier Milei es el único devoto ideológico de Trump en el país, y busca recrear las «relaciones carnales» con el país del norte que abrigó Carlos Menem en los años noventa, y que en verdad nos fue tan mal…

Entre los países de la región subsisten viejos reclamos por territorios, disputas de fronteras, cuestiones de mercado, y no faltan las mal llamadas «batallas culturales», entre otras situaciones que dañan la convivencia, más allá de los problemas y conflictos internos de cada país. Sin embargo, me animaría a afirmar que a la inmensa y heterogénea población latinoamericana, poco le interesan las ideologías, pues, aspira lograr una vida sin sobresaltos, con un horizonte que merezca vivir la vida, y que funcione el ascensor social.

La corrupción, práctica oculta e ilegal, está muy difundida en la región, es uno de los grandes problemas, que se presenta como soborno, extorsión, nepotismo, tráfico de influencias, malversación de dineros públicos, abuso de beneficios que otorga la función estatal.

En esta deshonestidad de los funcionarios, es paradigmático el caso de una de las empresas de construcción asentada en Brasil, que hizo pagos de sobornos millonarios para obtener contratos públicos en varios países de la región.

El problema es estructural en la Argentina, tolerado por muchos como si fuese algo imposible de evitar. La ciudadanía sabe que la corrupción tiene que ver con la trama oculta del poder y existen varios organismos destinados al contralor, pero revelan inefectividad.

Actos delictivos que aparecen con detalle en los medios, donde el periodismo de investigación revela gran capacidad y coraje, quedan en aguas de borraja. No faltan quienes opinan que si la corrupción está tan difundida es porque la sociedad participa (dilución de la culpa), y mencionan ejemplos que yo llamo la «microcorrupción» cotidiana, que no justifica la gran corrupción, que tiene graves consecuencias sociales.

Pero hay excepciones, en una causa de corrupción con la obra pública argentina donde más de medio centenar de empresarios deberán ir próximamente a juicio, éstos ofrecieron una reparación dineraria a cambio de evitar el juicio, y el tribunal denegó ese pedido (una gota en el océano).

A poca distancia geográfica está Uruguay, a quien el Banco Mundial le asignó un puntaje igual al de Dinamarca por su escasa corrupción.

Hoy, en las dirigencias latinoamericanas como en distintos sectores sociales, predomina lo emocional, incluyendo la violencia, y situaciones institucionales se viven como personales y viceversa, con un enfrentamiento que es alimentado por intereses opuestos, valores contradictorios o metas diferentes. La disputa, los agravios y la ira entre los mandatarios y sus acólitos de distinto signo político, ya es algo cotidiano.

En la región existe un clima de confrontación, no de colaboración (útil para los que buscan el caos). Y al parecer, está muy presente lo que sostenía Karl Von Clausewitz: «Los conflictos se resuelven, por consenso o por violencia».