Los terremotos, los incendios, los saqueos y las inundaciones han destruido en parte o totalmente lo que fueron las siete maravillas del mundo antiguo, hasta el punto de que sólo se conserva una de ellas, la pirámide de Keops, que después de 4500 años sobrevive prácticamente intacta.

Del resto, en el mejor de los casos sólo quedan ruinas, y de algunas no queda nada. Incluso se duda que existiese una de ellas, los Jardines Colgantes de Babilonia.

La Estatua de Zeus en Olimpia, el templo de Artemisa en Éfeso, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría completan la lista de esas siete maravillas cuyo primer registro, encontrado en un trozo de papiro que envolvía una momia egipcia, data del siglo dos antes de Cristo (a. de C).

Un libro de la historiadora Bettany Hughes, «Las siete maravillas del mundo antiguo» (Ático de los libros) hace un profundo y minucioso recorrido por cada una de estas siete maravillas, estudiando al mismo tiempo la geografía, la historia, la mitología, la cultura, las leyendas y la iconografía de sus respectivas civilizaciones.

El estudio más detallado corresponde a la pirámide de Keops, lógicamente al ser la única que se conserva y se visita (unos diez millones de personas cada año), junto a las de Kefrén y Mikerinos y la esfinge que guarda las tumbas de los faraones (padre, hijo y nieto) que les dan sus nombres.

Geométricamente perfecta, la pirámide es la estructura más pesada construida en la tierra, unos 6.5 millones de toneladas. Se calcula que unos 120.000 operarios colocaron los bloques de piedra trabajando diez horas al día durante veinticuatro años.

El proyecto de Keops implicó a todo Egipto y fue una empresa asombrosamente cara. Aunque se puede acceder a muchas cámaras, quedan aún pozos ciegos, pasadizos ocultos, fosas, túneles y corredores por explorar y parece haber una cámara vacía de unos treinta metros por encima del punto de enterramiento en el que se mantiene el sarcófago de Keops, cuyas enormes dimensiones y su peso (casi cuatro toneladas) obligan a pensar que la cámara debió construirse a su alrededor con posterioridad.

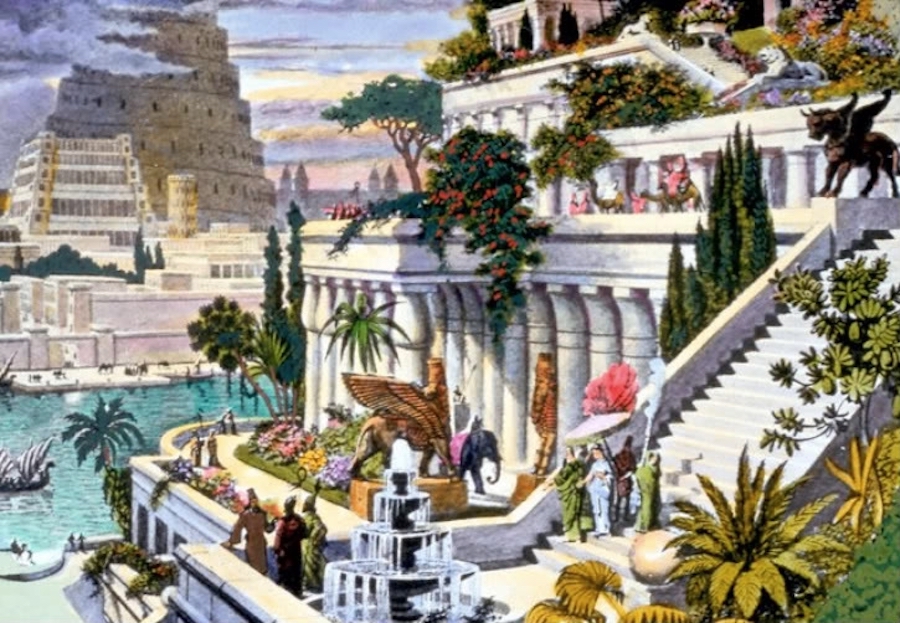

Los Jardines Colgantes de Babilonia tal vez sea la única de las siete maravillas que nunca existió, pues son muy escasas las evidencias. Ni Herodoto ni Jenofonte, quienes visitaron la ciudad, hablaron nunca de sus jardines, aunque sí de sus murallas, de las que se han encontrado restos arqueológicos. Tampoco se ha identificado su emplazamiento exacto.

Lo que sí se sabe es que existieron jardines colgantes en Nínive, sesenta kilómetros al norte de Babilonia, donde el rey y arquitecto Senaquerib pudo haberlos construido. La confusión puede deberse a que toda la región se describía a menudo con el nombre de Babilonia.

La cultura mesopotámica adoraba los jardines y los edificaba en una geografía que, aunque hoy desértica, entonces era de vegetación exuberante. Se pensaba incluso que tenían cualidades curativas y que de ellos emanaba energía sobrenatural. Alejandro Magno fue llevado a uno de estos jardines cuando estaba enfermo terminal.

Por supuesto, su construcción fue fruto del esfuerzo de miles de esclavos. Los jardines eran también expresiones del poder y de la religiosidad.

El Templo de Artemisa fue el más extraordinario monumento que decoraba el mundo helenístico y el edificio más grande del mundo antiguo, una asombrosa proeza de diseño y arquitectura construida gracias al mecenazgo de Craso, rey de Lidia.

El templo era un lugar sagrado, cámara acorazada de los tesoros adquiridos en las campañas de guerra y también funcionaba a modo de banco como resguardo de depósitos. Simbolizaba también la fortaleza de las mujeres y por eso las amazonas eran un importante motivo ornamental.

Durante una de las estancias en Éfeso, Cleopatra pidió a Marco Antonio que asesinase a su hermana Arsínoe, quien amenazaba su poder en Egipto. El crimen se cometió en el templo. Fue destruido por un incendio provocado por Eróstrato el año 356 a. de C., la misma noche que nació Alejandro Magno, y reconstruido por su padre Filipo II de Macedonia y por él mismo en el 334 a. de C..

En el año 262 un terremoto derrumbó muros y causó grandes daños y cinco años después los saqueadores se llevaron lo que quedaba de las riquezas. Parcialmente reconstruido, el emperador bizantino Constancio II ordenó la retirada de las estatuas paganas, entre ellas la de Artemisa, que fue derribada. Hoy sólo quedan algunas ruinas y restos desperdigados en museos de Alemania, Italia, Gran Bretaña, Austria y Estados Unidos.

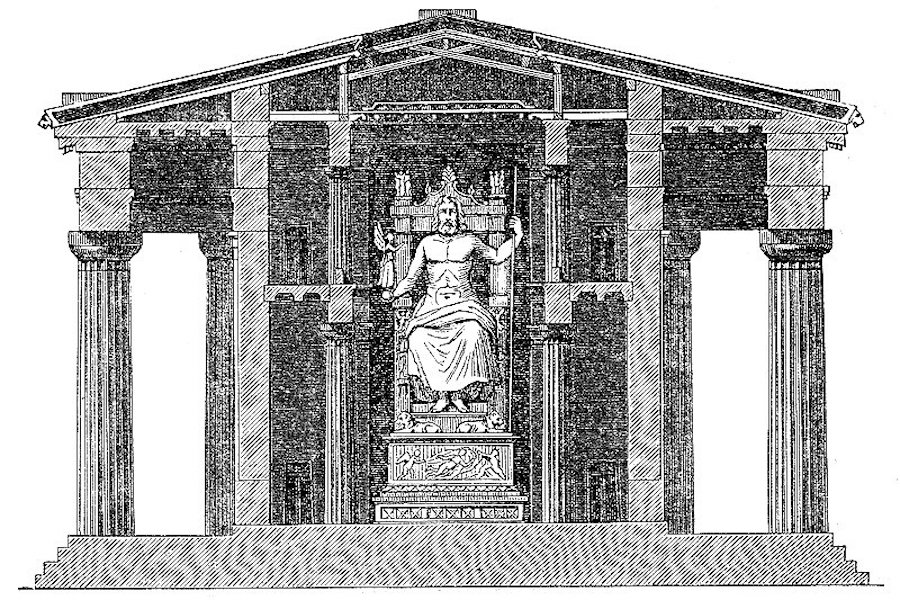

La Estatua de Zeus en Olimpia fue una de las esculturas interiores más grandes jamás realizadas (trece metros) y su construcción costó más que el templo que la albergaba. Diseñada por Fidias, se construyó durante cinco años hasta el 430 a. de C. con los materiales más preciosos de que se disponía, entre otros una tonelada de oro y otra de marfil.

Zeus estaba sentado en un trono dorado decorado con escenas mitológicas. En su entorno y en su honor se celebraban las Olimpiadas, un supremo acontecimiento deportivo que era además experiencia religiosa.

El templo que albergaba la estatua resultó dañado por un terremoto en el año 280 y en el 476 el fuego arrasó lo que quedaba y redujo la estatua a cenizas.

Del mausoleo de Halicarnaso apenas quedan unos cuantos tambores de columnas, la escalera ceremonial por la que se desciende a la cámara funeraria y poco más. Comparable a un edificio de catorce pisos, sirvió de tumba a Mausolo, rey de Caria, y estaba adornado con unas cuatrocientas esculturas.

En el año 140 un terremoto derribó gran parte de la tumba. Se reconstruyó en parte con cientos de fragmentos de frisos, esculturas y columnas y entre 1494 y 1552 muchos de sus materiales se reutilizaron para reforzar las defensas del castillo de Bodrum contra los ataques otomanos.

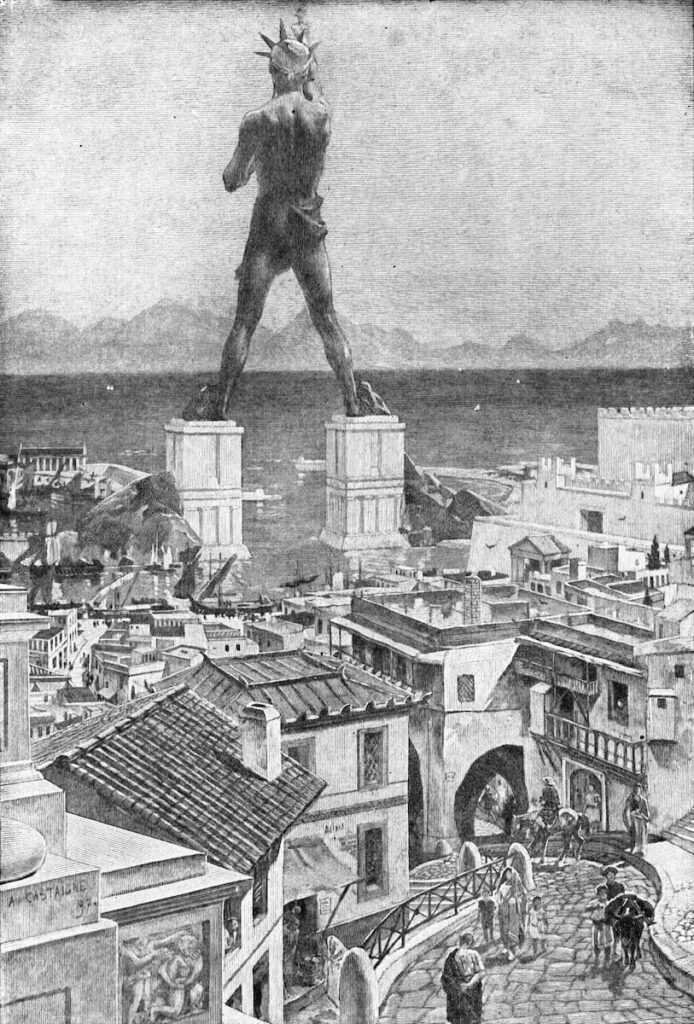

Las investigaciones sobre el Coloso de Rodas concluyen que, contra la imagen que se ha difundido de esta gigantesca estatua de bronce de 33 metros que custodiaba el puerto de la isla de Rodas, sus piernas no estaban abiertas, pues era físicamente imposible que de ese modo su estructura resistiese el peso.

Se tardó doce años en construirla y un terremoto la derribó unos cincuenta años después, en el 227 a. de C.

Sus ruinas sirvieron durante muchos años de atracción para viajeros y peregrinos. Su ejemplo fue seguido por Nerón, que ordenó construir una similar que lo representaba, y llega hasta hoy mismo con la estatua de la Libertad.

El recorrido de este libro termina con la última de las grandes maravillas, el Faro de Alejandría, que sobrevivió más de 1500 años y sus piedras aun pueden verse bajo las aguas del Mediterráneo.

Coronado por una estatua de quince metros, sirvió para orientar a los navegantes y como símbolo de la visión del mundo de Alejandro Magno, aunque su construcción fue iniciativa de su sucesor Ptolomeo I.

Desde su construcción resistió la embestida de unos treinta terremotos, con uno especialmente devastador en el 956. En 1303 otro seísmo terminó por destruirlo totalmente.